日本刀を知る

日本刀を知る

日本刀鑑賞のポイント

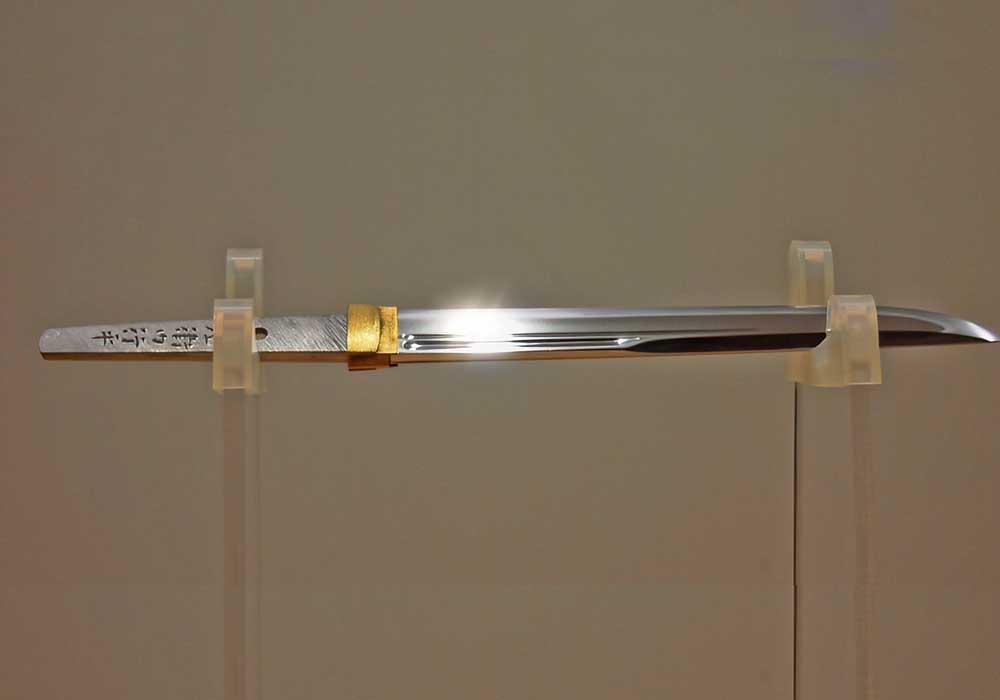

● 姿 ●

日本刀には、短刀・脇指・刀など、長さによる種別があります。また、身に着け方による種別である太刀があります。そのほか、槍や薙刀など用途による種別もあります。

それぞれの種別の中でも、作品ごとに微妙な形態の差異が存在しています。どんな感じで反っているか、手元と先でどれくらい幅の差があるのか。切先と呼ばれる刀の先端の三角に見える部分などに着目してみましょう。

● 刃文 ●

日本刀の最大の見どころが刃文です。刀は刃の方が白く、平地や鎬地側が黒く見えています。この白と黒の境目そのものを、刀の刃文だと思ってみている人が多いのですが、実はちょっと違うんですね。

刀を光にかざして見ると、白と黒の境目に縁取りのように、ひときわ輝いて見える部分が出現します。この光輝いて見える部分が刃文です。自分で見る角度を変えながら鑑賞してみましょう。

一番のコツは、刀の表面に光源(電球)が鏡写しになるようにして鑑賞することです。

● 地鉄(肌)●

日本刀の鑑賞で一番難しいとともに奥深い部分でもあります。

刀の黒く見えている平地部分、特に手元の辺をのぞき込むと、白い線のような、筋のような、お風呂場の鏡についた水垢みたいなものが見えると思います。

これが「地鉄」、「肌」と呼ばれる、三つめのポイントです。刀は、鉄の塊を叩いて伸ばし、折りたたんでを繰り返します。その折り返し鍛錬の時にできる層が、この白い線として痕跡的に見えているのです。刀の作り方による特徴が出ます。これを見ることで、時代や流派が分かる場合もあります。

日本刀の各部の名称

鋒(きっさき)の各部名称

日本刀ができるまで(作刀工程)

一、玉 鋼

1.刀の原料は「玉鋼(たまはがね)」といいます。

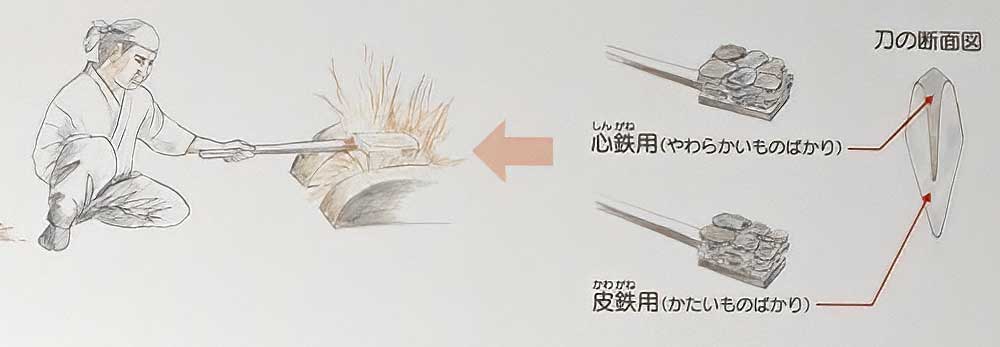

二、折返し鍛錬

2.玉鋼を薄く平らに打ちのばします。

3.打ちのばしたものを小割りにします。

4.小割りにしたものをかたくてキレイなものとやわらかいものとに選別します。

5.同質の鉄であらかじめ作っておいた台の上にそれぞれ積み重ねます。

([心鉄(しんがね)用/やわらかいもの][皮鉄(かわがね)用/かたいもの]

6.およそ1,300℃ぐらいまで炭を使い熱し鍛接*します。(※たたいてくっつける)

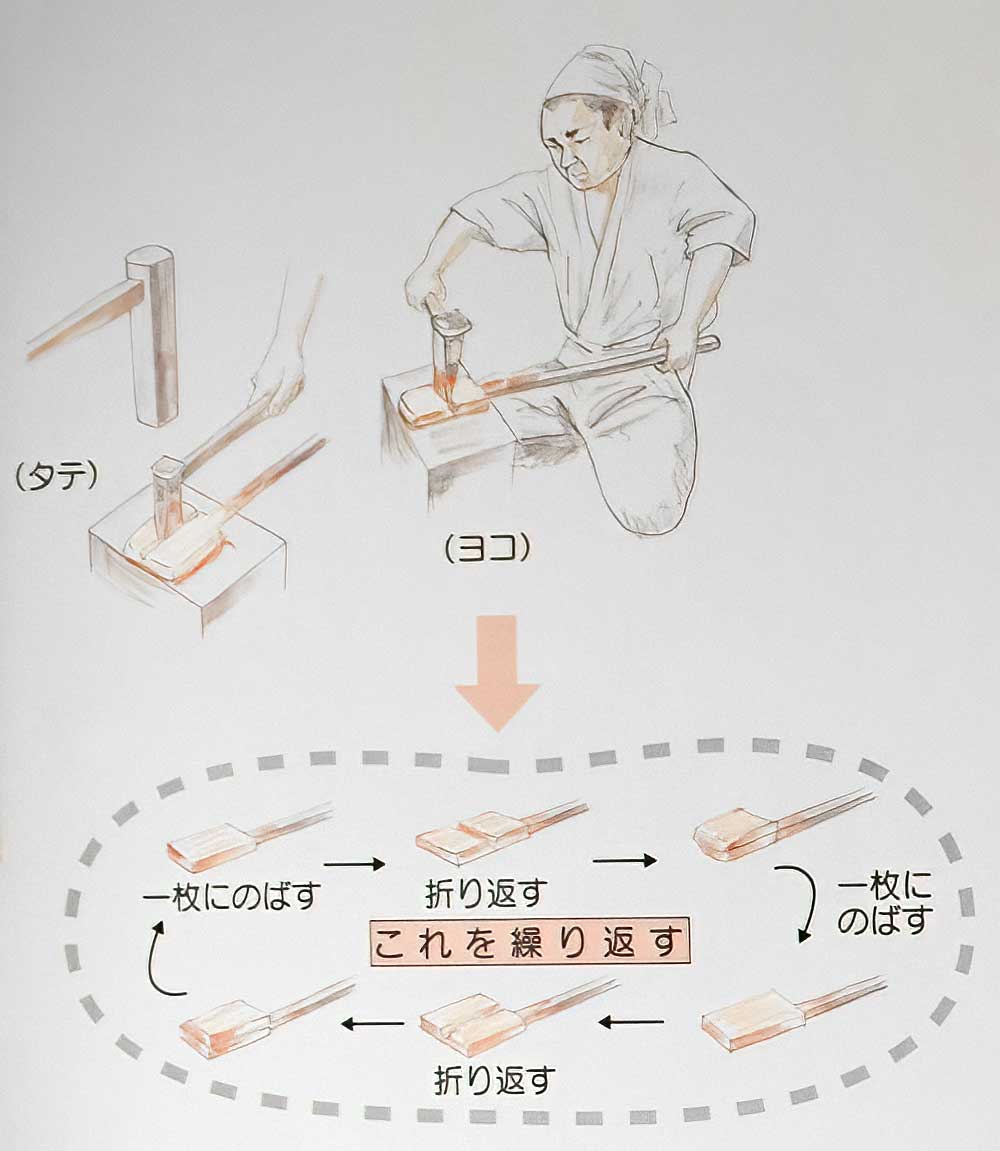

7.切れ目を入れ折り返します。

8.一枚にのばす→折り返す作業をそれぞれ10数回程度繰り返し、皮鉄、心鉄を形成します。

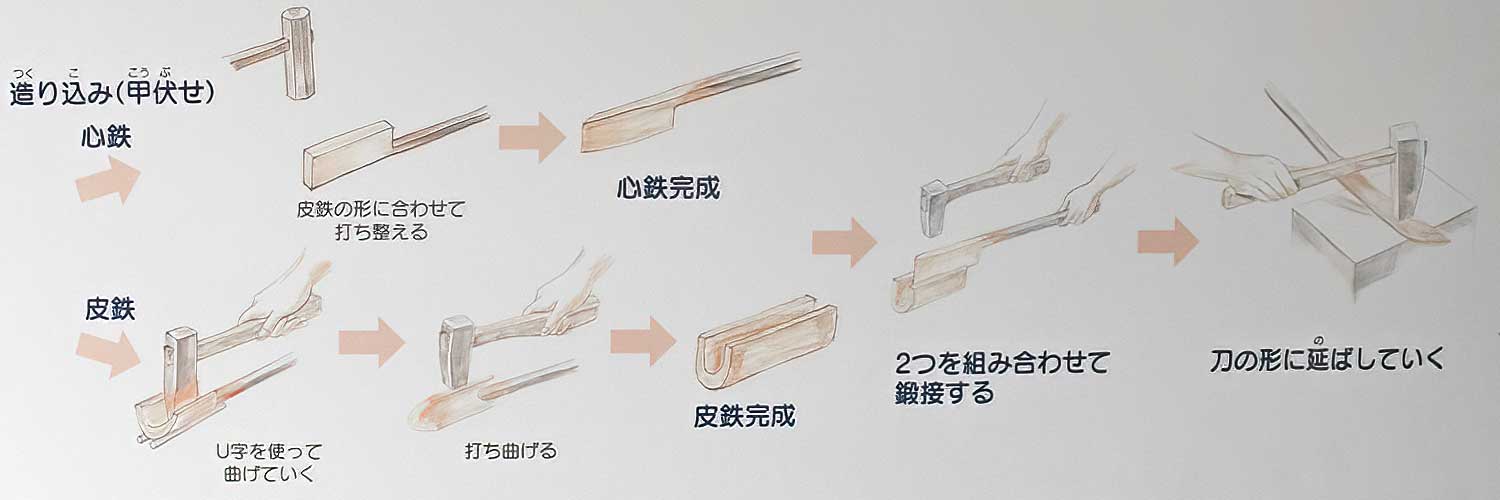

三、造込み、火造り

9.造り込み(甲伏せ)

心鉄:皮鉄の形に合わせて打ち整えます。

皮鉄:U字を使って曲げていゆき打ち曲げます。

10.2つを組み合わせて鍛接します。

11.刀の形に延ばしていきます。

12.この段階で日本刀としての姿がはっきりわかってきます。小槌を用いて打ち出していきます。

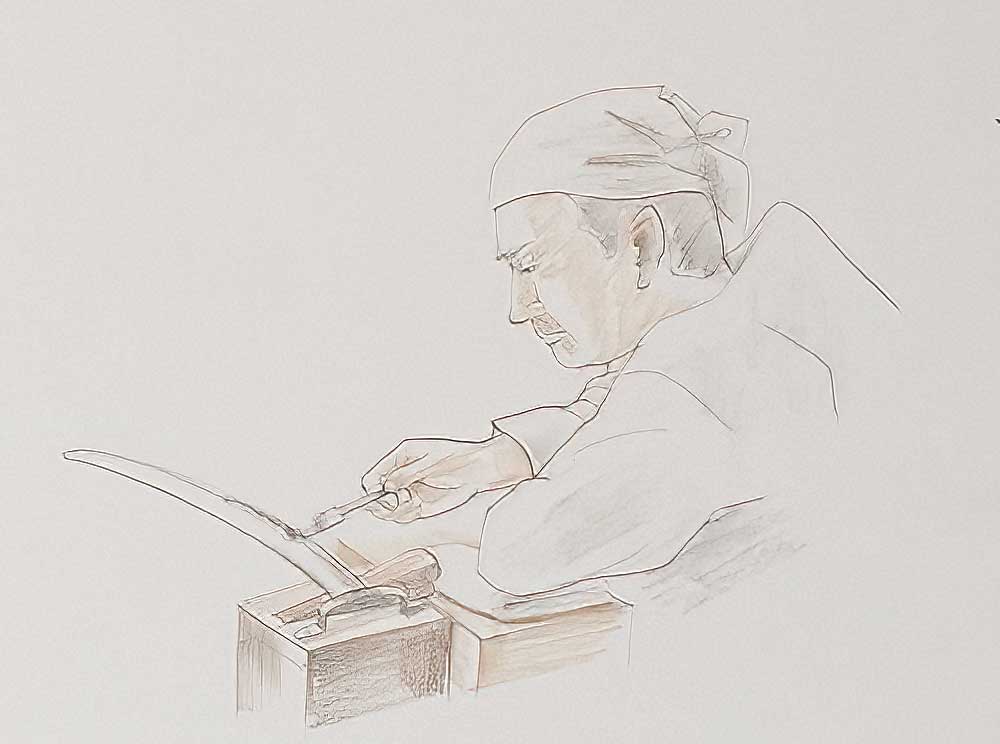

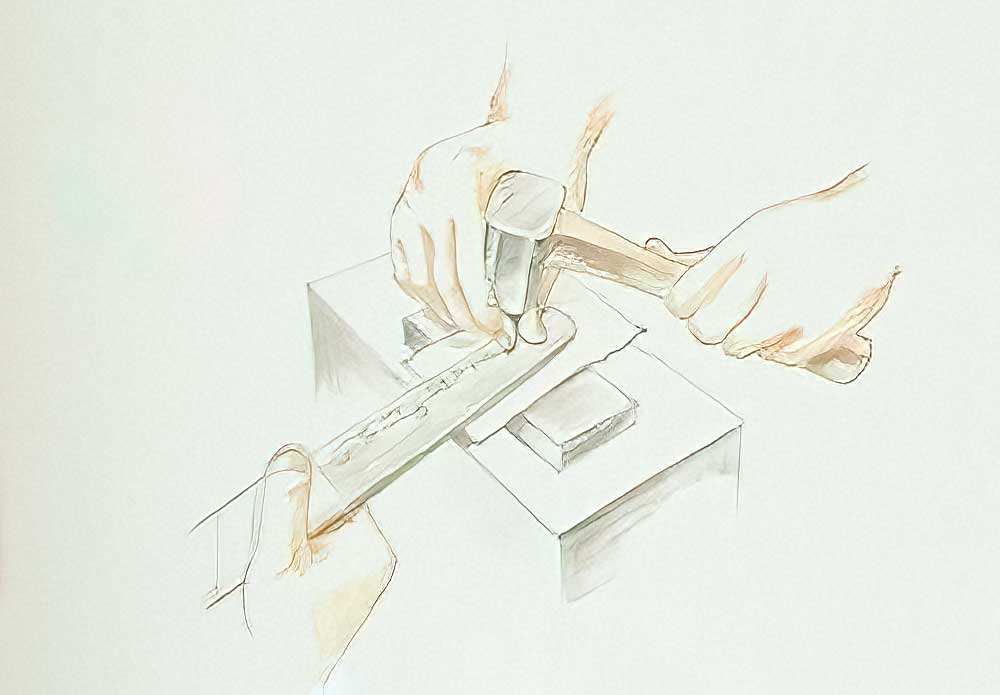

13.火造りしたものをヤスリやセンという道具を使い、小さな凹凸を平面になるよう削り整え、さらに荒い砥石で綿密に仕上げます。

四、土置き

14.土置き 刃文を入れるため焼刃土*を塗ります。(※粘土・炭・砥石を混ぜたもの)

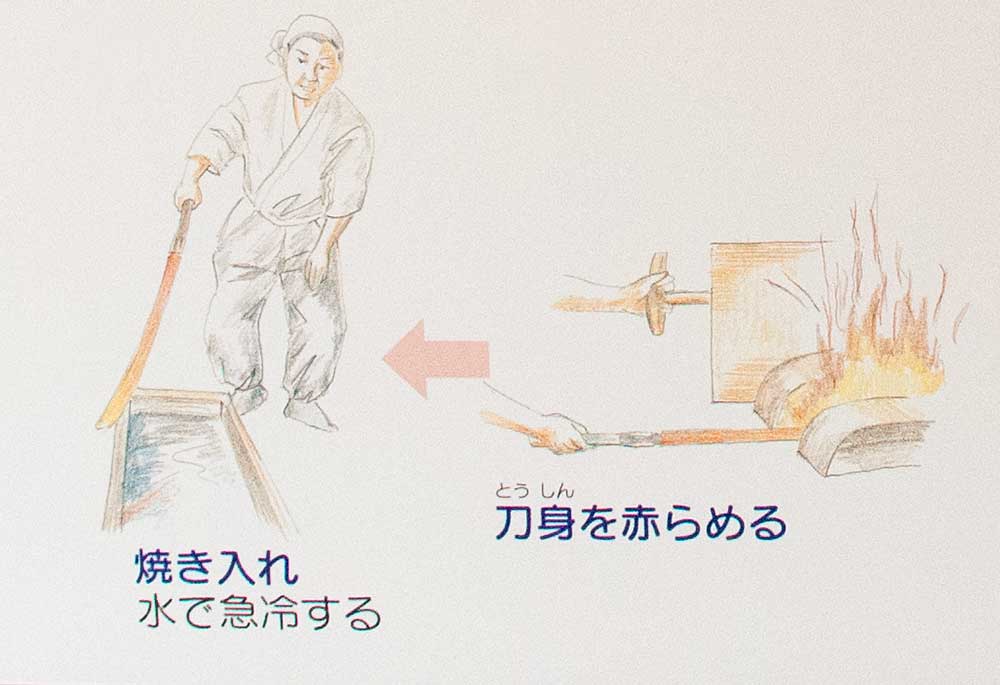

五、焼き入れ

15.刀身を熱して赤らめます。

16.水で急冷します。

17.ひずみをとり全体を整えます。

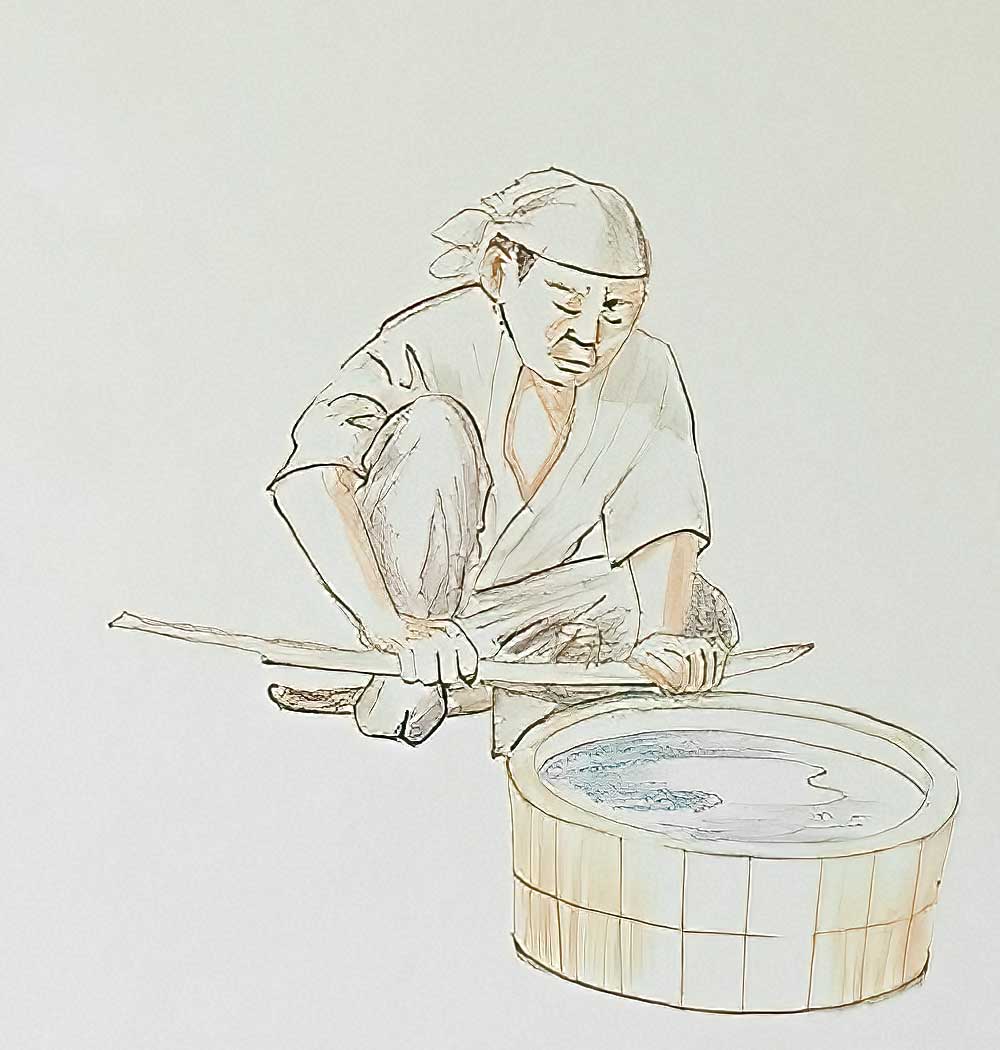

六、研 ぎ

18.砥石で研ぎます。(鍛冶押し)

19.研ぎ師をはじめとする職人さんへ回します。

七、銘入れ

20.最後に刀匠の銘を入れ完成です。